Warum klassische Tabellenkalkulationen an ihre Grenzen stoßen – und wie spezialisierte Software bei der Product Carbon Footprint-Ermittlung unterstützen kann

Die Anforderungen an eine präzise und nachvollziehbare CO2-Bilanz steigen – getrieben durch z.B. CSRD-Berichtspflichten, Nachhaltigkeitsstrategien von Unternehmen und die zunehmende Bedeutung von Klimadaten in der Lieferkette.

Dennoch setzen viele Unternehmen bei der Ermittlung ihres Product Carbon Footprints (PCFs) noch immer auf klassische Tabellenkalkulationen wie z.B. Excel. Welche typischen Herausforderungen und Schwierigkeiten die Nutzung von Tabellenkalkulationen bei der Product Carbon Footprint-Ermittlung mit sich bringen, zeigen wir Ihnen anhand von zehn Aspekten:

Inhaltsverzeichnis

1. Fehleranfälligkeit gefährdet Berechnungsqualität

Da Tabellenkalkulationen manuell erstellt werden, ist die Gefahr von Eingabe- oder Formfehlern naturgemäß höher als bei vollautomatisierten Lösungen. Besonders bei komplexen Berechnungen wie dem Product Carbon Footprint, der Daten aus verschiedenen Abteilungen eines Unternehmens oder von externen Quellen benötigt, ist dieses Risiko besonders ausgeprägt. Bereits ein einzelner Zahlendreher kann den gesamten Product Carbon Footprint verfälschen und dadurch zu ungenauen CO2-Werten führen.

2. Komplexe Stücklistenlogik

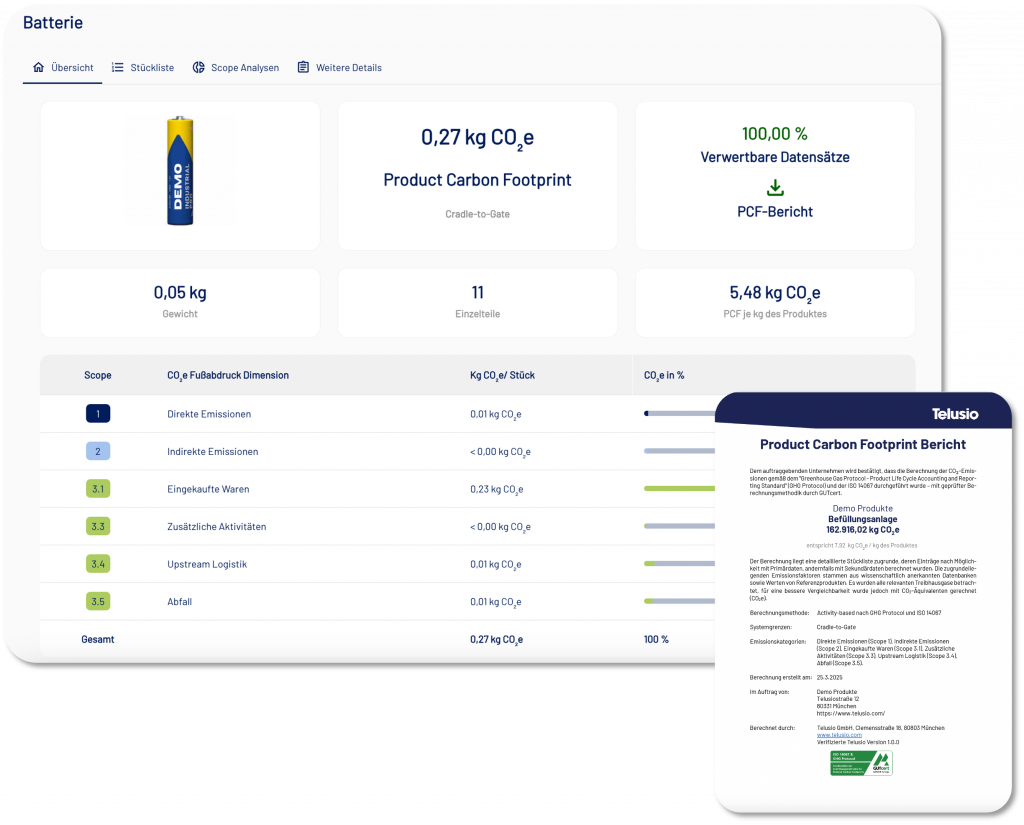

Die Product Carbon Footprint-Berechnung basiert oft auf komplexen Stücklisten mit mehreren Hierarchieebenen – insbesondere bei Baugruppen, modularen Produkten oder Varianten. In Tabellenkalkulationstools müssen diese Strukturen manuell abgebildet und korrekt aufgelöst werden, um Materialmengen, Gewichte und Emissionsfaktoren richtig zuzuordnen. Ohne eine automatisierte Stücklistenlogik ist es sehr viel schwerer, die tatsächliche Struktur eines Produkts konsistent nachzuvollziehen – was schnell zu Rechenfehlern und falschen Zuordnungen führt.

3. Keine automatische Datenprüfung

Ein Product Carbon Footprint hängt maßgeblich von der Qualität der zugrunde liegenden Daten ab. Bei der Nutzung von Tabellenkalkulationen besteht jedoch die Herausforderung, dass Ausreißer oder fehlerhafte Einheiten nicht automatisch erkannt werden. Auch die Verwendung unpassender Emissionsfaktoren kann unbemerkt bleiben, was das Risiko unpräziser Ergebnisse erhöht. Da die Berechnungen häufig komplex und schwer nachvollziehbar sind, können solche Ungenauigkeiten zudem leicht übersehen werden. Im ungünstigsten Fall führt dies zu fehlerbehafteten Resultaten, die die Glaubwürdigkeit und Reputation des Unternehmens beeinträchtigen.

4. Manuelle PCF-Prüfung: aufwendig wegen unverifizierter Berechnungsmethodik

In manuellen Berechnungsmethoden fehlt in der Regel die systemseitige Verifizierung der Berechnungsmethodik. Das bedeutet, dass jeder Product Carbon Footprint-Bericht einzeln überprüft werden muss – ein zeitintensiver und kostspieliger Prozess. Vollautomatisierte Softwarelösungen bieten hier einen entscheidenden Vorteil: Sobald die Berechnungslogik einmalig zertifiziert ist, kann die Prüfung direkt auf die Ergebnisse fokussiert werden– das spart Zeit, reduziert Aufwand und erhöht die Prüfungssicherheit.

5. Ungeeignet für kollaborative Product Carbon Footprint-Arbeit

Besonders bei CO2-Bilanzen arbeiten interdisziplinäre Teams an einer Datei zusammen. Tabellenkalkulationen können die Zusammenarbeit mühsam machen – mit Versionskonflikten, fehlender Änderungsverfolgung und teils unübersichtlichen Ablagestrukturen.

6. Fehlende Daten machen Tools wie Excel zur Dauerbaustelle

Ein häufig unterschätztes Problem in der Product Carbon Footprint-Kalkulation ist das Fehlen zentraler Produktdaten – etwa zu Materialzusammensetzung, Gewicht oder Herkunft einzelner Komponenten. Besonders in komplexen Stücklisten größerer Unternehmen klaffen regelmäßig Informationslücken, da diese Daten historisch oft nicht erhoben oder systematisch dokumentiert wurden.

Bei der Arbeit mit Tabellenkalkulationen muss jede fehlende Angabe manuell recherchiert, ergänzt und nachvollzogen werden – oft zeilenweise. Das ist nicht nur äußerst zeitaufwendig, sondern auch anfällig für Fehler, Annahmen und Inkonsistenzen.

Moderne Softwarelösungen bieten hier klare Vorteile. Sie „lernen“ mit, erkennen Muster in Stücklisten, ergänzen fehlende Daten automatisch und ermöglichen eine deutlich effizientere Zuordnung. Fehlende Informationen können systematisch gekennzeichnet, Lieferanten direkt eingebunden und Workflows zur Datennachverfolgung automatisiert werden. Tabellenkalkulationen müssen fehlende Informationen hingegen manuell ergänzt werden – ein erheblicher Aufwand, der sich bei wachsendem Produktportfolio schnell vervielfacht.

Je mehr Daten fehlen, desto ungenauer wird der Product Carbon Footprint – und desto größer der Aufwand, ihn zu berechnen.

7. Unzureichende Systemanbindung

Einige Unternehmen nutzen die Integration von Primärdaten für die Berechnung ihres Product Carbon Footprints. Diese Daten basieren auf Echtzeitinformationen – z. B. aus ERP-, Energiemanagement- oder Buchhaltungssystemen. Dadurch lassen sich Emissionen aktueller, genauer und mit weniger manuellem Aufwand erfassen. Tabellenkalkulationstools können diese Quellen jedoch nicht automatisiert anbinden, sodass die Daten händisch übertragen, angepasst und eingepflegt werden müssen – ein enormer Effizienzverlust bei wachsendem Datenvolumen.

8. Hoher Aufwand bei der Pflege von Emissionsfaktoren

Emissionsfaktoren müssen regelmäßig angepasst werden – sei es durch geänderte Werte, neue wissenschaftliche Grundlagen oder ergänzte Datensätze für bisher nicht erfasste Materialien. In Tabellenkalkulationstools müssen solche Änderungen manuell nachverfolgt und jedem betroffenen Produkt einzeln zugeordnet werden. Das ist nicht nur zeitintensiv, sondern birgt auch ein hohes Fehlerpotenzial.

9. Skalierung? Fehlanzeige!

Je mehr Produkte, Standorte und Lieferanten in die Product Carbon Footprint-Kalkulation einbezogen werden, desto umfangreicher und komplexer kann die Tabelle werden. Da die benötigten Daten häufig aus unterschiedlichen Abteilungen stammen – oft mit verschiedenen Formaten, Zeitbezügen oder Systemständen – ist eine manuelle Vereinheitlichung erforderlich.

Dies kann zeitaufwändig sein und birgt die Möglichkeit von Fehlern, was eine konsistente Berechnung auf Unternehmensebene erschweren kann. In der Praxis kann es zudem herausfordernd sein, große und heterogene Datenmengen mithilfe von Tabellenkalkulationen zuverlässig zu verarbeiten und auszuwerten.

10. Ungenügende Transparenz bei Reporting und Prüfung

Product Carbon Footprint-Ergebnisse müssen intern ausgewertet, extern geprüft und zunehmend auch regulatorisch offengelegt werden – z. B. im Rahmen von CSRD oder ESG-Berichten. Tabellenkalkulationen stoßen hier an ihre Grenzen: Standardisierte Auswertungen, dynamische Dashboards und nachvollziehbare Datenpfade fehlen oftmals. Zudem ist die Berechnungslogik häufig in individuellen Formeln versteckt, was die Prüfung erschweren kann. Für interne Verantwortliche und externe Prüfstellen kann ein konsistentes und vertrauenswürdiges Reporting dadurch anspruchsvoll werden.

Fazit:Tabellenkalkulationen stoßen beim Product Carbon Footprint auf Effizienzgrenzen

Ein professioneller Product Carbon Footprint ist das Fundament für strategisches Klimamanagement. Wer heute noch auf Tabellenkalkulation setzt, riskiert ungenaue Daten, ineffiziente Prozesse und unnötig hohe Personalkosten.

Wir sehen täglich, wie ressourcenintensiv die Product Carbon Footprint- Kalkulation in Unternehmen ist – insbesondere, wenn sie auf Tabellenkalkulationen basiert. Das Problem verschärft sich durch fehlerhafte, unvollständige oder schlecht strukturierte Stücklisten, die eigentlich als Grundlage für die Berechnung dienen sollen. Hinzu kommt der eingeschränkte Zugang zu verlässlichen und ausreichend detaillierten Emissionsdaten. Oftmals müssen dafür kostenpflichtige Datenbanken Dritter hinzugezogen werden.

Moderne Softwarelösungen für die Product Carbon Footprint-Kalkulation bieten Unternehmen Sicherheit, Automatisierung und Zukunftsfähigkeit – entscheidende Vorteile in einem dynamischen Marktumfeld.