Was die ESPR für Produktion, Lieferketten und Geschäftsmodelle bedeutet

Die Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR) (Verordnung (EU) 2024/1781) ist seit 18. Juli 2024 in Kraft und gilt unmittelbar in allen EU-Mitgliedstaaten. Für Unternehmen bedeutet das: Nachhaltigkeit wird künftig kein „Add-on“ mehr, sondern ein verbindlicher Bestandteil von Produktentwicklung, Lieferkette und Marktauftritt.

Was Sie in diesem Beitrag erwartet:

Die neue EU-Ökodesign-Verordnung (ESPR) betrifft fast alle Branchen – vielleicht auch Ihr Unternehmen. Wir zeigen, welche Produkte und Pflichten jetzt wichtig werden, wo Chancen und Risiken liegen und wie Sie Ihre Prozesse frühzeitig anpassen können. So sind Sie nicht nur compliant, sondern sichern sich auch Vorteile in einem Markt, der immer nachhaltiger wird.

Inhaltsverzeichnis

1. Was ist die Ökodesign-Verordnung?

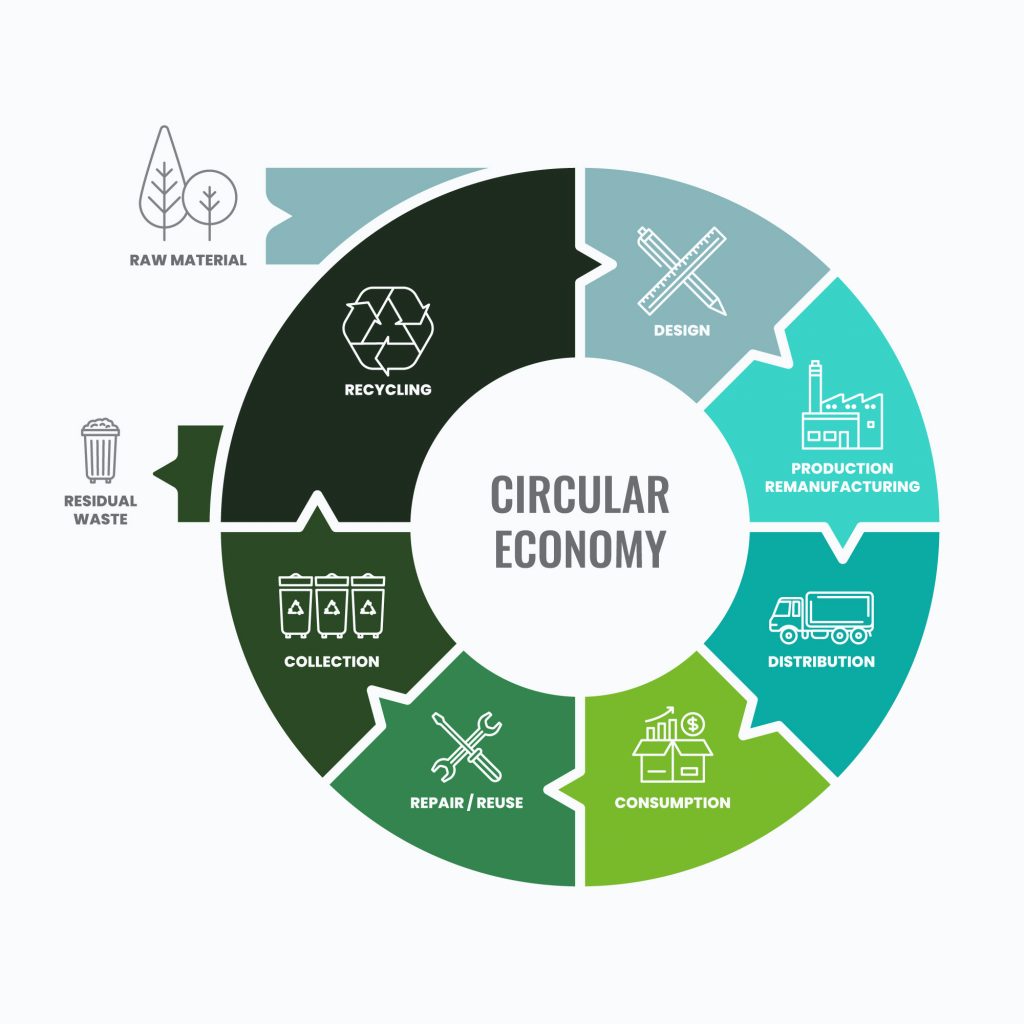

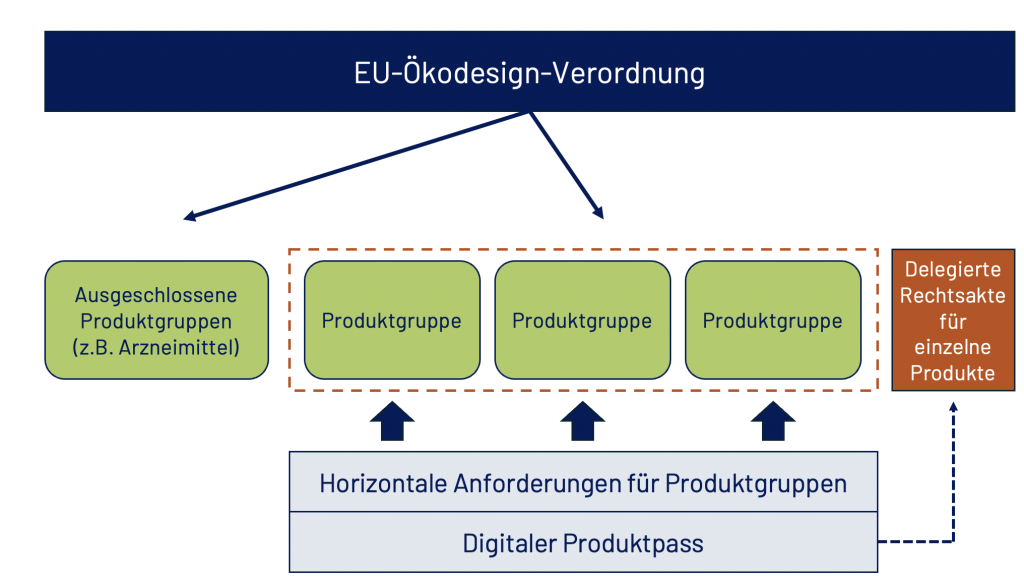

Die Ökodesign-Verordnung für nachhaltige Produkte (ESPR) ist das zentrale EU-Instrument, um Produkte über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg nachhaltiger zu gestalten. Sie setzt verbindliche Anforderungen an Haltbarkeit, Wiederverwendbarkeit, Reparierbarkeit, Recyclingfähigkeit und den Einsatz von Rezyklaten. Zudem führt sie den digitalen Produktpass ein, der Transparenz über Materialien und Umweltauswirkungen schafft. Ziel ist es, ressourcenschonende Produkte zum Standard in der EU zu machen und so Kreislaufwirtschaft, Wettbewerbsfähigkeit und Klimaschutz zu stärken.

Die ESPR ersetzt die bisherige Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EC, die bislang nur energieverbrauchsrelevante Produkte erfasste. Mit ihr wird der Ansatz deutlich erweitert: Künftig gilt ein einheitlicher Rahmen für nahezu alle physischen Produkte am EU-Binnenmarkt. Grundlage hierfür sind der Europäische Green Deal und der Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft vom 11.03.2020.

Die Verordnung schafft einen Rechtsrahmen, innerhalb dessen die EU-Kommission konkrete Durchführungsmaßnahmen und delegierte Rechtsakte für einzelne Produktgruppen erlassen kann. Dabei stehen zunächst priorisierte Branchen wie Textilien, Möbel und Elektronik im Mittelpunkt. Ergänzend kommen horizontale Anforderungen hinzu, etwa zu Materialeffizienz, Recyclingfähigkeit und digitaler Transparenz.

Mit der ESPR werden Nachhaltigkeitsanforderungen systematisch im Binnenmarkt verankert. Schritt für Schritt führt sie verbindliche Regeln zu Haltbarkeit, Reparierbarkeit, Ressourceneinsatz und Transparenz ein und macht so nachhaltige Produkte zur neuen Norm in Europa.

2. Was ist der aktuelle Stand?

Auf Basis der aktuellsten Veröffentlichung der EU-Komission „Verabschiedung und Veröffentlichung des ersten ESPR und des Arbeitsplans für die Energieverbrauchskennzeichnung“ sind hier die 9 wichtigsten Punkte für Unternehmen, die es nun zu wissen und beachten gilt.

![]() Arbeitsplan 2025–2030

Arbeitsplan 2025–2030

Unternehmen müssen sich darauf einstellen, dass der aktuelle Arbeitsplan einen Zeitraum von fünf Jahren abdeckt (2025-2030) und 2028 überprüft werden. Ziel ist es, ökologische Wirkung, Innovation und Praktikabilität in Einklang zu bringen – mit besonderem Augenmerk auf die Verhältnismäßigkeit für KMU.

![]() Priorisierte Produktgruppen

Priorisierte Produktgruppen

Besonders betroffen sind Branchen wie z.B. Textil und Bekleidung, Aluminium, Stahl, Möbel und Schmierstoffe. Aber auch viele energieverbrauchsrelevante Produkte wie Haushaltsgeräte, Mobiltelefone oder Kühlgeräte stehen im Fokus. Für diese gelten in naher Zukunft verbindliche Ökodesign- und Energiekennzeichnungsregeln. Alle anderen Produktgruppen werden voraussichtlich erst nach 2030 in den Fokus der Ökodesign-Verordnung rücken.

![]() Digitaler Produktpass (DPP)

Digitaler Produktpass (DPP)

Für fast alle betroffenen Produkte wird ein digitaler Produktpass (ab 2027 schrittweise eingeführt) verpflichtend. Darin müssen Informationen zu Materialien, enthaltenen Stoffen, Nutzungssicherheit sowie zu Recycling- und Entsorgungswegen hinterlegt werden.

![]() Horizontale Anforderungen

Horizontale Anforderungen

Unabhängig vom konkreten Produkt müssen Hersteller künftig verstärkt Kriterien wie Reparierbarkeit, Recyclingfähigkeit, Funktionsbeständigkeit und Mindestrezyklatanteile berücksichtigen. Auch Informationspflichten entlang der Lieferkette werden an Bedeutung gewinnen.

![]() Marktüberwachung und Durchsetzung

Marktüberwachung und Durchsetzung

Die Kontrollen in den Mitgliedstaaten sollen massiv verstärkt werden, insbesondere im Online-Handel. Für Unternehmen bedeutet das ein höheres Risiko bei Nichteinhaltung, verbunden mit potenziellen Sanktionen und einem steigenden Prüfungsaufwand.

![]() Kennzeichnung und Transparenz

Kennzeichnung und Transparenz

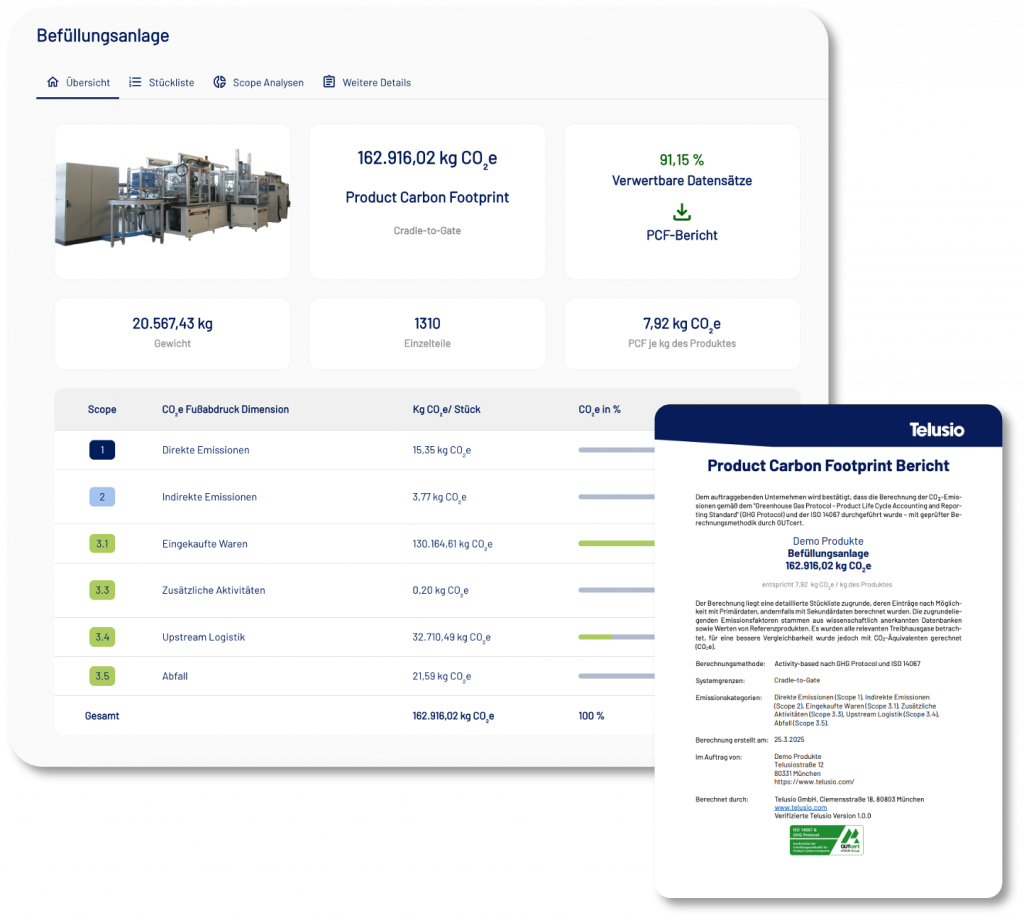

Neben bestehenden Energieetiketten prüft die EU zusätzliche Nachhaltigkeitskennzeichen. Unternehmen müssen sich darauf vorbereiten, künftig Angaben zu CO2-Fußabdruck, Wasserverbrauch oder Reparierbarkeit bereitzustellen. Einheitliche Haltbarkeitsangaben könnten zur Pflicht werden und so die Vergleichbarkeit erhöhen.

![]() Importanforderungen

Importanforderungen

Auch Importeure und Händler von Produkten außerhalb der EU müssen sämtliche Ökodesign-Anforderungen erfüllen. Unternehmen mit globalen Lieferketten sollten daher ihre Beschaffungs- und Produktionsstrategien frühzeitig anpassen.

![]() Öffentliche Aufträge

Öffentliche Aufträge

Im Bereich der öffentlichen Beschaffung werden verbindliche Ökodesign-Kriterien geprüft.

![]() Noch nicht einbezogene Produktgruppen

Noch nicht einbezogene Produktgruppen

Einige Segmente – wie Futter-, Arznei- oder Lebensmittel – sind vorerst nicht Teil des Arbeitsplans, könnten aber in Zukunft reguliert werden.

3. Relevanz für Unternehmen

Digitaler Produktpass

Ab 2027 (schrittweise Einführung) dürfen Produkte ohne digitalen Produktpass nicht mehr im EU-Binnenmarkt in Verkehr gebracht werden. Der DPP enthält produktspezifische Informationen zu Materialien, Reparierbarkeit, Nachhaltigkeit und Lieferkette und wird in der Regel per QR-Code direkt am Produkt zugänglich gemacht (Informationsanforderungen). Welche Daten im Detail verpflichtend sind, legt die EU-Kommission in delegierten Rechtsakten fest.

Für Unternehmen bedeutet das: Sie müssen ihre IT- und Dateninfrastruktur rechtzeitig so ausrichten, dass alle relevanten Informationen entlang der Supply Chain erfasst und bereitgestellt werden können. Ab 2026 wird zudem ein zentrales EU-Register eingeführt, über das Produktpässe abrufbar sind – auch Zollverfahren werden künftig darauf zugreifen. Wer sich nicht vorbereitet, riskiert hohen Mehraufwand, steigende Compliance-Kosten und im schlimmsten Fall den Verlust des Marktzugangs.

Erweiterter Geltungsbereich

Künftig fallen nahezu alle physischen Produkte unter die ESPR – einschließlich Bauteilen und Vorprodukten –, wobei der gesamte Lebenszyklus von der Herstellung bis zum Recycling stärker gewichtet wird. Ausnahmen gelten nur für wenige Bereiche wie Lebensmittel oder Verteidigungsgüter. Damit sind Unternehmen in nahezu allen Branchen, vom Textilhersteller bis zum Maschinenbauer, gefordert, sich rechtzeitig auf die neuen Vorgaben einzustellen.

Neue Designpflichten – Ökodesign

Die ESPR führt verbindliche horizontale Anforderungen ein, die branchenübergreifend für nahezu alle Produktgruppen gelten. Künftig müssen Produkte deutlich langlebiger, reparierbarer und besser recycelbar sein. Auch der Einsatz von Recyclingmaterialien rückt stärker in den Mittelpunkt: Mindestanteile an Rezyklaten könnten verpflichtend vorgeschrieben werden. Gleichzeitig verlieren Geschäftsmodelle, die auf geplanter Obsoleszenz und schnellen Austauschzyklen basieren, an Attraktivität, da sie regulatorisch immer stärker eingeschränkt werden.

Ergänzend enthält die Verordnung erstmals Bestimmungen zum Umgang mit unverkauften Verbraucherprodukten: Ab Juli 2026 gilt für große Unternehmen ein Vernichtungsverbot für bestimmte Produktgruppen wie Kleidung, Bekleidungszubehör und Schuhe, das ab 2030 auch auf mittlere Unternehmen ausgeweitet wird. Klein- und Kleinstunternehmen sind von diesen Vorgaben nicht betroffen. Für Unternehmen heißt das: Produktentwicklung muss als Ökodesign neu gedacht und eng mit Kreislaufwirtschaftsstrategien verknüpft werden.

4. Chancen und Wettbewerbsvorteile

Der Übergang zu EcoDesign erfordert ein systematisches Vorgehen und klar definierte Verantwortlichkeiten innerhalb des Unternehmens, um Chancen und Wettbewerbsvorteile zu sichern:

Frühstarter Positionierung: Wer die Anforderungen proaktiv erfüllt, kann sich als nachhaltiger Vorreiter platzieren.

Frühstarter Positionierung: Wer die Anforderungen proaktiv erfüllt, kann sich als nachhaltiger Vorreiter platzieren.

Markenzugang: Nachhaltigkeitsanforderungen werden künftig entscheidend für den Zugang zum EU-Binnenmarkt.

Markenzugang: Nachhaltigkeitsanforderungen werden künftig entscheidend für den Zugang zum EU-Binnenmarkt.

Innovationstreiber: Ökodesign eröffnet neue Geschäftsmodelle (z.B. Mietmodelle, Second-Life-Konzepte).

Innovationstreiber: Ökodesign eröffnet neue Geschäftsmodelle (z.B. Mietmodelle, Second-Life-Konzepte).

Finanzierungs- und Investorenvorteile: ESG-konformes Wirtschaften ist zunehmend Voraussetzung für Kapitalzugang.

Finanzierungs- und Investorenvorteile: ESG-konformes Wirtschaften ist zunehmend Voraussetzung für Kapitalzugang.

5. Risiken und Herausforderungen

Die neuen Vorgaben der ESPR sind anspruchsvoll und bringen verschiedene operative wie strategische Herausforderungen mit sich:

![]() Kostensteigerung: Umstellungen in Produktentwicklung, Materialien, Lieferkette und Dokumentation.

Kostensteigerung: Umstellungen in Produktentwicklung, Materialien, Lieferkette und Dokumentation.

![]() Sanktionsgefahr: Verstöße können zu Marktausschluss, Bußgeldern oder Produktrückrufen führen.

Sanktionsgefahr: Verstöße können zu Marktausschluss, Bußgeldern oder Produktrückrufen führen.

![]() Lieferketten-Komplexität: Unternehmen sind auf Daten ihrer Zulieferer angewiesen – Compliance hängt also stark von Partnern ab.

Lieferketten-Komplexität: Unternehmen sind auf Daten ihrer Zulieferer angewiesen – Compliance hängt also stark von Partnern ab.

![]() Marktdruck: Wer zu spät reagiert, riskiert Wettbewerbsnachteile, da nachhaltige Produkte auch für Kunden zur Norm werden

Marktdruck: Wer zu spät reagiert, riskiert Wettbewerbsnachteile, da nachhaltige Produkte auch für Kunden zur Norm werden

Ein vorausschauendes Management dieser Herausforderungen ist entscheidend, um Sanktionen zu vermeiden und langfristig im Markt erfolgreich zu bleiben.

6. Aktuelle Timeline

Um auf den allerneusten Stand zu sein, nutzen Sie das Portal der Europäischen Kommission: hier klicken.

7. Fahrplan zur Umsetzung der ESPR

- Bestandsaufnahme starten

- Welche Produkte fallen unter die ESPR?

- Welche Daten fehlen (Materialien, Recyclingfähigkeit, CO₂-Fußabdruck)?

- Supply-Chain-Management aufbauen

- Enger Austausch mit Zulieferern zur Datenbereitstellung.

- Nachhaltigkeitskriterien in Einkaufsprozessen verankern.

- Produktentwicklung neu denken

- Fokus auf Langlebigkeit, Reparierbarkeit, Kreislauffähigkeit.

- Designabteilungen frühzeitig einbinden.

- IT- und Datenstrategie entwickeln

- Systeme zur Erfassung und Bereitstellung von Nachhaltigkeitsdaten (DPP).

- Digitale Tools für Transparenz und Rückverfolgbarkeit implementieren.

- Kommunikation und Marktstrategie

- Nachhaltige Produkte aktiv vermarkten.

- Verbraucher und Geschäftskunden mit klaren, EU-konformen Nachhaltigkeitsaussagen ansprechen.

Telusio Einschätzung: ESPR – Grundlegender Wandel für den europäischen Binnenmarkt

Die ESPR verändert den europäischen Binnenmarkt grundlegend. Für Unternehmen ist sie Herausforderung und Chance zugleich: Compliance ist Pflicht, Nachhaltigkeit wird zum Wettbewerbsvorteil. Wer jetzt investiert, sichert sich nicht nur regulatorische Sicherheit, sondern auch Marktanteile in einer zunehmend nachhaltigkeitsgetriebenen Wirtschaft.