Zwei Ansätze zur CO2-Bilanzierung im Vergleich – Unterschiede, Gemeinsamkeiten und Anwendungsbereiche

Laut dem Copernicus Climate Change Service war 2024 das bislang wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Mit der Überschreitung der 1,5-Grad-Grenze wird der Handlungsdruck zur Reduktion von Treibhausgasen, insbesondere von Kohlenstoffdioxid (CO2), nochmals deutlich. Die zentralen Emissionsquellen sind unter anderem die fossile Energieerzeugung, der Transportsektor, sowie energieintensive Industrieprozesse. Sie stehen im Fokus klimapolitischer Maßnahmen da sie maßgeblich zur globalen CO2-Belastung beitragen.

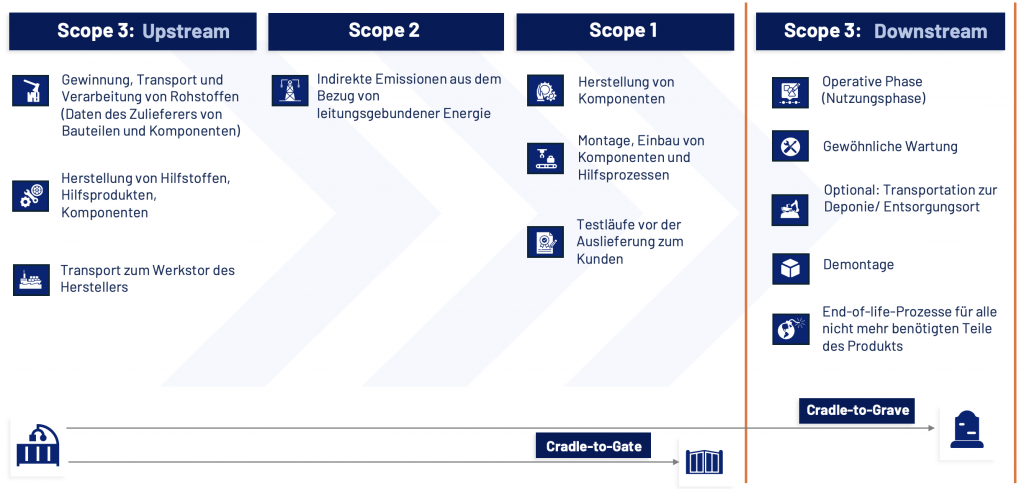

Für Unternehmen bedeutet das: Eine reine Betrachtung betrieblicher Emissionen greift zu kurz. Betriebliche Emissionen sind jene Emissionen, die direkt im eigenen Verantwortungsbereich entstehen (Scope 1 und 2). Dazu zählen beispielsweise Emissionen durch Heizungen, Firmenfahrzeuge oder Klimaanlagen im Büro. Emissionen aus vor- oder nachgelagerten Prozessen, wie etwa die Herstellung eingekaufter Materialien durch Lieferanten, bleiben dabei unberücksichtigt.

Um fundierte Klimastrategien zu entwickeln, müssen auch Emissionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von der Rohstoffgewinnung bis zur Nutzung und Entsorgung – systematisch erfasst werden. Der Product Carbon Footprint (PCF) und der Embodied Carbon bieten dafür zwei etablierte Konzepte, die jeweils spezifische Aspekte der CO2-Bilanzierung über den Lebenszyklus eines Produkts, einschließlich Gebäude, abbilden.

Was Sie in diesem Beitrag erwartet:

Dieser Beitrag erläutert die konzeptionellen Unterschiede zwischen PCF und Embodied Carbon, zeigt deren praktische Relevanz und gibt einen Überblick, wie Unternehmen beide Ansätze für eine wirksame CO2-Bilanzierung nutzen können.

Inhaltsverzeichnis

1. Was bedeutet „Embodied Carbon“?

„Embodied Carbon“ bezeichnet die gesamte Menge an CO2-Emissionen, die während des Lebenszyklus eines Produkts entstehen – also bei Rohstoffgewinnung, Herstellung, Transport, Verwendung und ggf. Entsorgung. Diese Emissionen sind oft schwer sichtbar, machen jedoch einen erheblichen Teil der Klimawirkung eines Produkts aus – insbesondere bei langlebigen und energieintensiven Materialien wie Stahl, Zement oder Glas. Ihre Erfassung ist ein zentraler Bestandteil moderner CO2-Bilanzen, etwa im Rahmen des Product Carbon Footprint (PCF).

Ursprünglich stammt der Begriff aus der Bau- und Materialwissenschaft, wird heute aber auch in anderen Branchen verwendet, etwa zur Bilanzierung von Konsum- oder Investitionsgütern. Er bezeichnete zunächst ausschließlich die Emissionen, die vor der Nutzung eines Produkts anfallen (vorgelagerte Emissionen). Heute umfasst die Definition alle Systemgrenzen der Lebenszyklusanalyse (LCA), wie sie auch in der Definition des World Green Building Council (WGBC) deutlich wird:

„Treibhausgasemissionen, die mit Materialien und Bauprozessen während des gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes oder einer Infrastruktur verbunden sind.“

Im Folgenden wird sich dieser Artikel, an den aus Abbildung 1 beschriebenen Grenzen orientieren. Neben Embodied Carbon gibt es auch noch Embodied Energy und Embodied Emissions, auf welche im Weiteren jedoch nicht genauer eingegangen wird.

2. Was ist ein PCF?

Der Product Carbon Footprint (PCF) ist eine standardisierte Methode zur Quantifizierung der Treibhausgasemissionen eines Produkts über dessen gesamten Lebenszyklus hinweg. Er beginnt üblicherweise bei der Rohstoffgewinnung und reicht – je nach gewählter Systemgrenze – bis zur Nutzung, Entsorgung oder potenziellen Wiederverwertung. Die Ergebnisse werden in CO2-Äquivalenten (CO₂e) ausgedrückt und bieten eine belastbare Datengrundlage zur Analyse von Emissionsquellen in der Wertschöpfungskette.

Der PCF ermöglicht es Unternehmen, gezielt Reduktionspotenziale zu identifizieren, Prozesse zu optimieren und Transparenz gegenüber Kunden, Partnern und regulatorischen Stellen zu schaffen.

Je nach gewählter Systemgrenze eines Product Carbon Footprints (PCF) werden unterschiedliche Lebenszyklusphasen und damit verschieden viele Treibhausgasemissionen (THG) erfasst.

Grundsätzlich gilt: Je weiter die Systemgrenze gefasst ist, desto umfassender fällt die Emissionsbilanz aus. Der Cradle-to-Cradle-Ansatz stellt die weitreichendste Variante dar, da er auch die Wiederverwertung (Recycling) vollständig berücksichtigt.

Eine Übersicht über die gängigen Systemgrenzen zeigt die folgende Abbildung:

Die gewählte Systemgrenze bestimmt, welche Lebenszyklusphasen berücksichtigt werden – und damit, wie umfassend die CO2-Bilanz eines Produkts ausfällt. Zur Sicherstellung von Vergleichbarkeit und methodischer Konsistenz greifen Unternehmen auf etablierte Standards zurück:

- ISO 14067 – CO2-Fußabdruck auf Produktebene

- GHG Protocol – Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard

Diese Rahmenwerke definieren verbindliche Vorgaben für Datenquellen, Dokumentation und Berechnungsverfahren. Die Anwendung ermöglicht nicht nur die Einhaltung regulatorischer Anforderungen, sondern auch eine transparente Kommunikation gegenüber Kunden, Partnern und Investoren.

3. Embodied Carbon vs. PCF – Wo liegt der Unterschied?

In der CO2-Bilanzierung von Produkten und Bauwerken haben sich zwei Konzepte etabliert, die aus unterschiedlichen Entstehungskontexten stammen, aber ein gemeinsames Ziel verfolgen: die systematische Erfassung und Reduktion von Treibhausgasemissionen über den Lebenszyklus.

Embodied Carbon bezeichnet gemäß der Definition des World Green Building Council (WGBC) alle Treibhausgasemissionen, die im Lebenszyklus eines Produkts oder Bauwerks entstehen – ausgenommen sind dabei die energiebedingten Emissionen während der Nutzungsphase (Operational Carbon). Die Methodik orientiert sich an einem Cradle-to-Grave-Ansatz, wobei die energiebedingten Anteile der Betriebsphase explizit ausgeklammert werden (siehe Abbildung 1).

Insbesondere für Gebäude und Infrastrukturen stellt dieser Ansatz eine praxisnahe Bewertungsmethode dar, da er die klimarelevanten Emissionen erfasst, die bereits vor und nach der Nutzung auftreten – etwa durch Materialgewinnung, Herstellung, Transport, Instandhaltung oder Entsorgung. Aufgrund seiner Nähe zu branchenspezifischen Normen und etablierten Bewertungsstandards findet der Ansatz vor allem im Bauwesen Anwendung. Er bietet eine strukturierte Grundlage zur Quantifizierung sogenannter grauer Emissionen und unterstützt die gezielte Dekarbonisierung im Planungs- und Bauprozesse.

Der Product Carbon Footprint (PCF) ist ein etabliertes Instrument zur Erfassung von Treibhausgasemissionen über den gesamten Lebenszyklus eines Produkts. Aufgrund seiner Detailtiefe auf Produkt- und Komponentenebene eignet sich die Methode besonders für produzierende Industrien, in denen eine präzise Emissionszuordnung entlang komplexer Lieferketten erforderlich ist.

Der Begriff PCF entwickelte sich aus dem allgemeinen Konzept des „Carbon Footprint“, das in den frühen 2000er Jahren zunehmend zur Bewertung von Emissionen auf Haushalts- und Unternehmensebene genutzt wurde. Im Gegensatz dazu entstammt der Begriff Embodied Carbon ursprünglich dem Bauwesen im englischsprachigen Raum, wo er zur Bewertung der klimaspezifischen Auswirkungen von Baustoffen und Bauwerken eingesetzt wurde. Heute wird das Konzept jedoch auch branchenübergreifend angewendet – insbesondere zur Quantifizierung und Reduktion sogenannter grauer Emissionen, also solcher, die in vorgelagerten Prozessen vor der eigentlichen Nutzung eines Produkts entstehen.

Was sind „graue Emissionen“?

Graue Emissionen (auch graue Treibhausgasemissionen genannt) sind indirekte CO2-Emissionen, die bei der Herstellung, Verarbeitung, dem Transport, der Lagerung und Entsorgung von Produkten und Materialien entstehen – also bevor oder nachdem ein Produkt genutzt wird. Sie sind „grau“, weil sie nicht direkt sichtbar sind, etwa im Gegensatz zum CO2-Ausstoß beim Heizen oder Autofahren.

Beide Konzepte spielen eine zentrale Rolle in der CO2-Bilanzierung. Sie unterscheiden sich in ihrer Systemgrenze und Zielsetzung, ergänzen sich jedoch im praktischen Einsatz: Der PCF bietet eine (vollständige) Klimabilanz auf Produktebene, während Embodied Carbon besonders dort zum Einsatz kommt, wo der Schwerpunkt auf Gebäuden, Infrastruktur oder vorgelagerten Lieferketten liegt.

Hier eine Übersicht:

Gibt es überhaupt einen Unterschied zwischen PCF und Embodied Carbon?

Eine pauschale Antwort auf diese Frage ist nicht möglich, da die beiden Konzepte unterschiedliche Systemgrenzen und Betrachtungsperspektiven zugrunde legen. Klar ist jedoch: Ein direkter Vergleich der Ergebnisse ist nicht ohne Weiteres zulässig, da sich sowohl die zugrunde liegenden Systemgrenzen als auch die Inhalte der Berechnung zum Teil erheblich unterscheiden.

Ein Beispiel aus der Baupraxis kann dies verdeutlichen:

Wird der CO2-Fußabdruck von einer Tonne Baustahl einmal als PCF (mit der LCA-Grenze „Cradle-to-Gate“) und einmal als Embodied Carbon (bezogen auf „Upfront Carbon“) berechnet, ergeben sich methodische Unterschiede.

Während beim PCF die Emissionen mit dem Verlassen des Stahlwerks enden, werden beim Embodied Carbon zusätzlich die Transportemissionen zur Baustelle und die Emissionen während der Installation berücksichtigt. Das führt dazu, dass die Systemgrenze beim Embodied Carbon weiter reicht als beim PCF.

Um beide Werte vergleichbar zu machen, müssten entweder zusätzliche Emissionen beim PCF ergänzt oder bestimmte Anteile beim Embodied Carbon herausgerechnet werden. Außerdem wäre eine Angleichung der funktionellen Einheit (z.B. CO2-Äquivalenten (CO₂e) pro kg Material) erforderlich.

Grundsätzlich gilt: Je umfassender die Systemgrenze, desto komplexer ist die Berechnung. Entscheidend ist dabei zu verstehen, dass PCF und Embodied Carbon nicht dasselbe messen, aber beide auf dasselbe Ziel hinarbeiten – nämlich die Transparenz und Reduktion von Treibhausgasemissionen. Ein direkter Vergleich ist daher nur mit methodischer Sorgfalt möglich, kann aber in detaillierten Nachhaltigkeitsberichten sinnvoll vorgenommen werden.

4. Wie hängen PCF, Embodied Carbon und Scope 3 zusammen?

Die Einteilung in Scope 1, 2 und 3 Emissionen basiert auf dem GHG Protocol Corporate Standard. Dabei beschreibt Scope 3 alle indirekten Emissionen entlang der Wertschöpfungskette, die vorgelagert (upstream) oder nachgelagert (downstream) zur eigenen Geschäftstätigkeit entstehen – etwa durch eingekaufte Materialien, Transport, Nutzung oder Entsorgung. Hier nochmal eine Übersicht wie die Scopes nach dem GHG- Protocol innerhalb der LCA-Systemgrenzen zum Tragen kommen:

Gerade diese Scope 3 Emissionen stehen zunehmend im Fokus von Nachhaltigkeitsberichten, da sie in vielen Branchen den größten Anteil an den Gesamtemissionen ausmachen. Entsprechend relevant ist ihre Berücksichtigung bei der Festlegung von Systemgrenzen – etwa im Rahmen der Berechnung des PCFs oder des Embodied Carbon.

In der Praxis zeigt sich: Beim PCF – insbesondere im Maschinen- und Anlagenbau – entfallen häufig über 90 % der CO2-Emissionen auf eingekaufte Vorprodukte und Dienstleistungen. Diese Emissionen liegen vollständig im vorgelagerten Bereich (upstream).

Auch bei der Bilanzierung gebäudebezogener Emissionen zeigt sich ein ähnliches Muster: Ein Großteil der Emissionen entsteht bereits vor der eigentlichen Nutzung, etwa durch energieintensive Baustoffproduktion, Rohstoffgewinnung oder den Baustellentransport mit emissionsintensiven Fahrzeugen. Diese vorgelagerten Prozesse zählen damit zu den zentralen Treibern des CO2-Fußabdrucks von Bauwerken und sollten in umfassenden Klimastrategien systematisch berücksichtigt werden.

Scope 3-Emissionen umfassen laut GHG-Protocol alle indirekten THG, die außerhalb der unmittelbaren Kontrolle eines Unternehmens entstehen. Dazu zählen sowohl vorgelagerte als auch nachgelagerte Aktivitäten entlang der Wertschöpfungskette – etwa die Herstellung eingekaufter Güter, Transporte durch Dritte, Nutzung durch Endkunden oder Entsorgungsprozesse. Im Gegensatz zu Scope 1 (direkte Emissionen) und Scope 2 (indirekte Emissionen aus eingekaufter Energie) sind Scope 3-Kategorien methodisch komplexer zu erfassen, bilden aber einen wesentlichen Bestandteil der Gesamtbilanz.

Die Abgrenzung zu PCF und gebäudebezogenen Emissionsberechnungen ergibt sich aus der jeweiligen Zielsetzung: Während Scope 3 auf die unternehmensweite THG-Bilanz abzielt, dienen PCF und Embodied Carbon der quantitativen Bewertung auf Produkt- bzw. Objektebene. Inhaltliche Überschneidungen bestehen insbesondere im upstream-Bereich – etwa bei emissionsintensiven Materialien oder Logistikleistungen, die in beiden Systemen relevant sind.

Eine fundierte Erfassung und Bewertung von Treibhausgasemissionen erfordert daher ein Verständnis für die unterschiedlichen methodischen Zugänge. Die Kombination von organisationsbezogener (Scope 3) und produktbezogener Perspektive (PCF, Embodied Carbon) ermöglicht eine differenzierte Analyse von Emissionsquellen und unterstützt die Entwicklung wirksamer Dekarbonisierungsstrategien.

Telusio Einschätzung: Zwei Perspektiven, ein Ziel

Für glaubwürdige Nachhaltigkeitsstrategien braucht es belastbare Emissionsdaten – und geeignete Methoden, um diese strukturiert zu erfassen. Der Product Carbon Footprint (PCF) und Embodied Carbon sind zwei bewährte Ansätze zur Erfassung von CO2-Emissionen mit unterschiedlichen Schwerpunkten: PCF eignet sich besonders für Produkte, Embodied Carbon wird häufig bei Gebäuden oder Infrastruktur eingesetzt.

Die methodischen Unterschiede ermöglichen eine passgenaue Herangehensweise: Je nach Branche, Datenlage oder Zielsetzung lassen sich beide Konzepte separat oder ergänzend nutzen. So werden Emissionen gezielt dort erfasst, wo sie besonders relevant sind – etwa im Produktdesign, in der Lieferkette oder bei Investitionen. Keine Methode ist per se „besser“ – beide liefern fundierte Entscheidungsgrundlagen für wirksamen Klimaschutz. Perspektivisch könnte Embodied Carbon auch in anderen Branchen wertvolle Impulse geben.

Beide Ansätze verfolgen dasselbe Ziel: CO2 messbar und wirksam reduzieren. Sie bieten unterschiedliche, aber sich ergänzende Perspektiven. Entscheidend ist nicht, welcher Ansatz „richtiger“ ist – sondern dass überhaupt bilanziert wird. Wer die passenden Tools kennt und einsetzt, macht aus Klimazielen konkrete Maßnahmen.